如何评价电视剧《渴望》在中国电视剧中的地位?

90年代 刘慧芳火遍全国

这部戏里的演员们都通过这部戏,让大家 让全国熟知

如 张凯丽 蓝天野 赵宝刚 孙松 等等等等

那时候有句话说得好 举国皆哀刘慧芳 举国皆骂王沪生 举国皆叹宋大成,成为当年的一道风景

在那个时代 显示了一部剧的力量 和导演的用心

《渴望》是一座里程碑。

里程碑到什么程度呢?我奶奶今年86岁,年轻时也是上过女中,当过老师的小知识分子,今年我给家里电视装了电视盒子,让奶奶重温了一遍,四十集,四天看完了,吃饭都得叫,还得催着睡觉,让我恍惚想起了自己小时候看动画片时的情景。看到早就知道的情节,王沪生要抛弃刘慧芳时,我奶奶直接张口开骂了:“操他妈的王沪生!”

但这并不意味着它有多优秀,所谓“里程碑”,是说它作为一个文化事件的影响力。

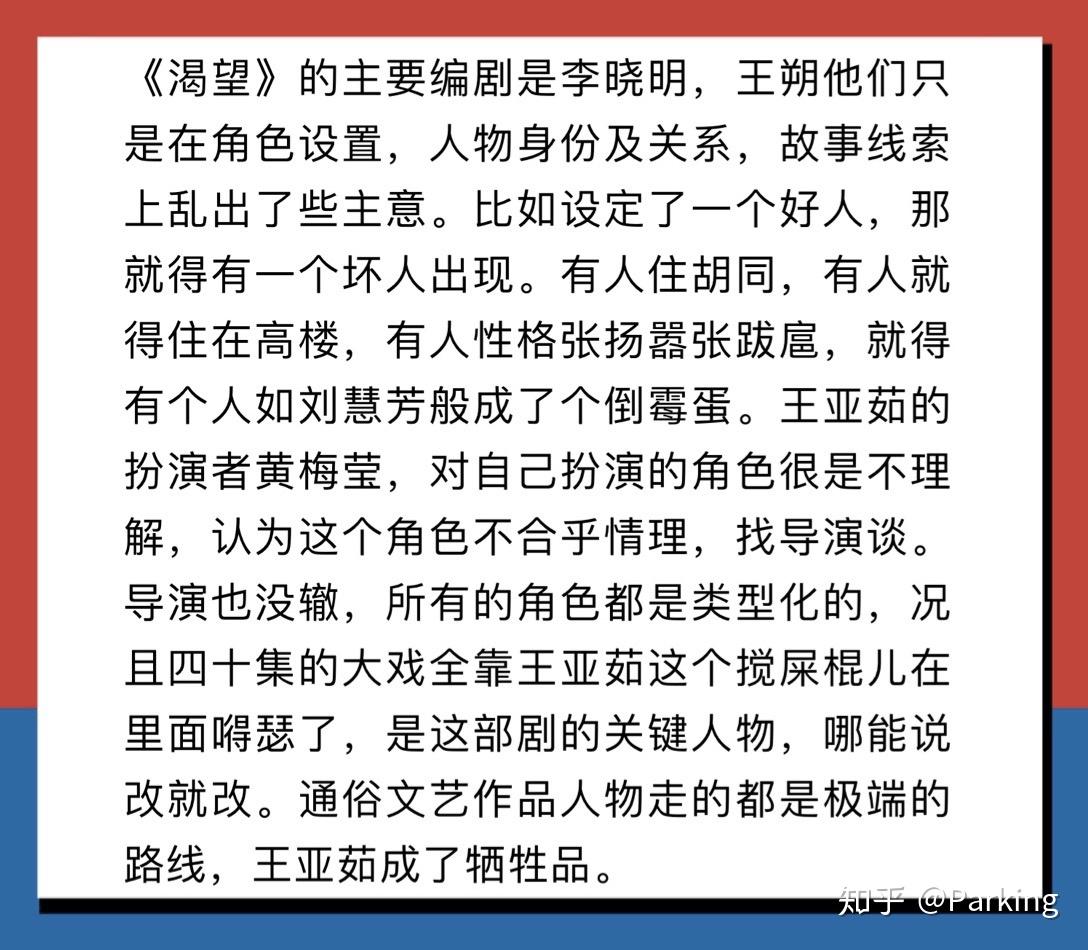

直接看主创王朔对它的评价吧古怪猴子。

到了九十年代大众娱乐,仿佛一夜之间中国就进入了消费时代,大众文化已不是天外隐雷,而是化作无数颗豆大的雨点儿结结实实落到了我们头上。我并没有意识到一个新时代已经到来,仅仅认为是经济繁荣后带来的生活方式的改变。我的文化观仍停留在过去,即认为文化是少数人的精神活动,非工业的,对大众是一个给与,带领和引导的单向关系,而不是相反。我依旧蔑视大众的自发趣味,一方面要得到他们,一方面决不肯跟他们混为一谈。……

我的朋友中首先意识到大众文化时代到来的是北京电视艺术中心的郑小龙。那时他们那个电视剧生产单位已经在全国屡次制造了轰动效应,《四世同堂》《凯旋在子夜》《便衣警察》等等,保持着一年打响一部的节奏。尽管这些戏有的本来也是通俗小说,有的属于主旋律,但生产过程还是所谓“精英文化”的模式,先找一部有基础的小说,由作者本人或资深编剧反复修改,锤字炼旬,再经过专家的多次严肃讨论,深入开掘原作中的思想深度,突出原作中的人文追求,然后细细拍来,简言之,不计成本,一切目的是为自己的,当然也要讲是为人民为艺术,实际上,主要满足的是创作者的成就感。甚至有这样的逻辑:只有创作者先得到满足人民大众才能,同时也就被满足了。

一九八九年初,郑小龙和李晓明这一对当年北京电视艺术中心着名的狼和狈找到我们几个,谈到要搞一部电视剧,和以往其他电视剧不同的是这部戏要长,起码四十集,要低成本,全部在室内拍,多机,而且不找小说改编,也没有符合这个长度和拍摄要求的小说可供改编,郑小龙拿出的故事核儿或叫设想就是一张小报上几百宇的报道,剩下的都要仰仗大家现攒。有一个原因是直接促成他要搞这么一部戏的动机,他们中心在香山新落成了一个摄影棚,必须保证天天有戏拍,这个棚才不会亏本。室内剧这个概念则是得自当时正在中国电视台狂播的巴西电视剧《女奴》和《卞卡》。可以说,郑小龙意识到了作为一个电视剧生产组织要维持运转,指望作家深思熟虑之后拿出心血之作是来不及的,那等于靠天吃饭,要形成规模,讲究效益,必须走到工业化组织和工业化生产这一条路上来。

这就是大众文化的运作模式了!对生产力提高的渴望改变了生产关系。一进入这个剧组我就感到了这一次与以往的不同,大家上来就达成了共识:这不是个人化创作,大家都把自己的追求和价值观放到一边,这部戏是给老百姓看的,所以这部戏的主题、趣味都要尊重老百姓的价值观和欣赏习惯,什么是老百姓的价值观和欣贷习根?这点大家也无争议,就是中国传统价值观,扬善抑恶,站在道德立场评判每一个人,歌颂真善美,鞭挞假恶丑,正义终将战胜邪恶,好人一生平安,坏人现世现报,用电影《平原游击队》中何翻译官的话说就是“祝你——祝你同样下场!”

……

这就是大众文化的游戏规则和职业道德!一旦决定了参加进来,你就要放弃自己的个性,艺术理想,甚至创作风格。大众文化最大的敌人就是作者自己的个性,除非这种个性恰巧正为大众所需要,譬如流行歌曲中总在唱的那种“不求天长地久,只求曾经拥有”的生活态度。这态度看似背离了中国的传统价值观,但因其取意真诚又在更宽的层面被接受,唐诗专有这么一路怨府体,在根儿上并不冒犯自认为“这世上最善良”的中国人。对,我想大众文化的底线就在这里——不冒犯他人。在这之上,你尽可以展示学问,表演机趣,议论我们生活中的小是小非,有时也不妨作愤怒状,就是我们常说的“玩个性”,中国人一提正义总是很动感情,愤怒有时恰恰是最安全的。那部电视剧就是《渴望》。这名字是李晓明起的。他作为这部剧的第一编剧在一九八九年忙了一年,我们只是在角色设置,人物身份,人物关系,故事线索上胡乱出了些主意。那个过程像做数学题,求等式,有一个好人,就要设置一个不那么好的人;一个住胡同的,一个住楼的;一个热烈的,一个默默的;这个人要是太好了,那一定要在天平另一头把所有倒霉事扣她头上,才能让她一直好下去。所有角色的性格特征都是预先分配好的,像一盘棋上的车马炮,你只能直行,你只能斜着走,她必须隔一个打一个,这样才能把一盘棋下好下完,我们叫类型化,各司其职。演王亚茹的演员在拍摄过程中曾经不喜欢或叫不相信自己扮演的这个角色是合乎人情的,找导演谈,导演也许很同情她,但他也无法对这个角色进行根本性的调整,因为40集戏全指着这个搅屎棍子在里头搅了。我们搞的是一部大众文化产品也叫通俗文艺作品,通俗文艺有它自己的铁的规律,那是你无论抱有什么艺术洞察力和艺术良心也无从逾越的,它必须要情节密度,要戏剧冲突,要人物个个走极端。在这样的作品中追究作者的艺术抱负是痴人说梦,由此判定作者的文化立场也常常会发生误会。很多人谈到《渴望》中相对负面的王沪生一家,因其是知识分子家庭,就指作者有反智梗向,其实这一角色身份的设立纯系技术问题,本来大家的意思是写一个老干部家庭,因可能更易造成误指,遭小人口诬云顶娱乐城,便放弃了这个其实更典型方便叙事的人物身份。现在好了,现在有大款阶层,所以大家一想到要在剧中给好人设立一个对立面,都会毫不犹豫地选择他们,这帮倒霉蛋,把人类的所有缺陷所有屎盆子都扣他们脑袋上,也没人心疼。

彻底改变了我的审美观,直到现在也觉得王沪生没有宋大成好看。

以上血淋淋的案例充分说明,小孩的审美观是很早就会建立并且伴随一生的。为了下一代,鹿晗什么的改行烧锅炉去吧,谢谢!

的确是电视剧的里程碑——一个狗血的开端,

从此我国的现代都市剧都和它一样狗血,

车祸,三角恋,婆婆妈妈,啥狗血桥段都抡一遍,就凑成一部剧了,

女主,白莲花,玛丽苏,完美无缺点,

几大男生围着她转,

①男主沪生,②备胎大成,③姐夫罗冈,

同时,

①沪生还有个暧昧的初恋情人,

②大成的老婆是女主的闺蜜,大成对女主旧情未了,老婆经常吃醋,

③姐夫的老婆,姐姐,日常就是和老公闹别扭,再跑到弟弟家、让弟弟和弟媳闹别扭,

国产剧的感情戏基本模式就出来了,

2017年,大热的国剧《我的前半生》都没走出这个套路,别人抢我老公、我去抢闺蜜老公,被各路老公帮着我这这那那,最后我还谁都不要,标榜所谓的女性要独立,

感情戏以外,剧情,才是最弱鸡的,

故事讲述了一个女工人,未婚收养一个小女孩,

为了这女孩,顶住风言风语,

为了这女孩,和老公闹矛盾(最后离婚)!!

为了这女孩,自己的亲生儿子都顾不上,扔给前夫和前夫的初恋情人照顾…

无巧不成书,但巧合也忒多了——领养的女孩出了车祸,要做手术,主治医生刚好是老公家的大姐,一个讨厌女孩的人,

后来发现,女孩的亲生父母,刚好也是老公家大姐 … (找到了当年的采访,连编剧都说40集的剧情推动就靠姐姐这个搅 s 棍)………

然后,每次有确认亲属关系的迹象又会推迟,反复拖沓,最后才认出,欧,是她!

慧芳,人性美好,美好得太不真实,

也不知道慧芳为什么要领养?

也不知道她怎么就觉得自己能养?一个没养育经验的未婚女性要带孩子?听着怎么就这么不靠谱,

还有,此时的时代背景,户口很重要,粮食凭粮票,自己最多刚吃饱,收养的孩子领回家吃饭都成问题,划重点!!!不是大人,是孩子会没饭吃!!!

所以同志们,慧芳的领养行为并不是给孩子一条活路好吗!

慧芳那孩子能活下来是因为剧组管饭,而不是慧芳同志真有能力养 (认真脸.jpg)

并且,在相对传统的社会,保守的中国人比较重视未婚女人的名声,婚前领养孩子、视如己出、很难不招人误会(按我妈原话:这种事街坊四邻一人一口吐沫就能把你淹死),未婚夫也会带着怀疑,婚姻从一开始就埋下了不幸福的根,换你,你领养吗?

为了照顾领养的孩子,顾不上自己的亲生孩子… 这个逻辑简直给自己挖坑。首先,父母爱子是人类共同的天性,甚至是动物共同的属性,为什么慧芳非要挑战这一点?敢情自己的娃就不需要妈疼?

然后,如果慧芳真是因为母性泛滥,才会收养女儿,那这份母爱为什么不能普及一下自己的孩子,到这就稀缺了?这不是牺牲自己,而是牺牲孩子,

还有,时代背景是计划生育,只生一个好,他们家怎么还给整出个二胎?如果真的只有一个配额,只有一次生存的机会,人是会选择留给自己的亲生孩子、还是领养的?

更何况中国还有很大一部分重男轻女的妈们,慧芳在这样的大环境下长大,怎么就养成了完全相反的想法?还把这种相反发挥到极点… 实在有太多经不起推敲的点了,

直到今天,在中国想领养一个孩子也不是容易的事,适合的人群范围窄,要求严格,要提供很多证明,要经历多重手续,因为领养涉及太多伦理道德问题,

大家应该看过不少报道了,鲍毓明涉嫌xx养女、某明星领养了xx犯的孩子引发争议、某巨星领养之后又弃养的黑历史… 等等,相比之下,娱乐版的花边新闻都是小儿科了,这些case ,稍微平和点的就只停留在社会新闻的争论层面,处理不好的那就直接是法制新闻的题材了。大家该看出来了,领养一个孩子这事有多重,不是养个猫狗的那种轻飘飘,

综上,慧芳的领养行为在当时的中 国是不可能发生的,

或许在那个时代,该剧想树立宣传一个吃苦耐劳、无私奉献、甚至牺牲自我的女工人形象,

但是宣传一个女工人,现实中事例众多,却偏偏挑一个几乎不可能的领养事例来表现,编剧本身就对工人的生活太不了解,对日常生活中存在的丰富素材避而不见,

最后,电视剧的主题是啥?宣传一个空泛的大爱?还是虚无的真情?

感觉编剧自己也没闹明白,

↑以上答案整理自我父母的口述观后感,

他们是60后,年轻时跟风看了《渴望》(当时并没太多电视剧可看),当年就已经觉得这剧令人犯困

(假装有分割线)

评论里有人说这部剧弘扬了“大爱”、“极度的善良”,

这相当于没看懂我上面说啥,让编剧来告诉你们吧,找了一下当年的采访(下图),

大意就是,编剧的过程是模式化的,只有极度的好和坏,“大爱”和“极度善良”是公式化的结果,而不是对人性思考的结果,所以人物是扁平的,像慧芳那样善良到没道德瑕疵的人是违背现实和常识的,连演员都觉得“不合情理”,

原本我不打算批判慧芳的,但有些话好像不说到全白了别人就不懂,借一段别人的话—— 慧芳这种人,对未来的生活完全没有打算,没有理性,不知道做任何变通,就一味要真善美,很脸谱化,很呆,很一根筋。

所以,连台前幕后团队都觉得这个人物设置是不合理的,你们又何必为一个错误的决定找说辞呢

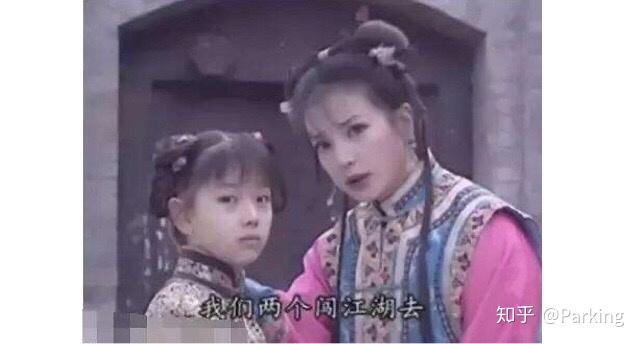

个人想到了还珠格格里,小燕子和小鸽子这段,

未婚女青年小燕子同情小鸽子的遭遇,感同身受,想收养她,带她一起走。(认真负责的编剧,给出了合情合理的收养动机),

众人罗列了很多理由,分析利弊,想劝小燕子别冲动收养,

小燕子那么任性倔强的人,最后还是被说服了,没再坚持,明白把小鸽子留在各方面条件都成熟的贺家多福多才老虎机,对小鸽子来说是更好的选择,

【重点是】 考虑谁才能给小鸽子一个良好的成长环境,

【而不是】 满足小燕子一时脑热、却不顾后果的“善良”,

(人家一堆不缺钱的公子王孙,都知道让孩子跟着未婚男女们浪迹天涯不合适,没能力的慧芳又为何要一意孤行)

比较有可比性的当属《搭错车》了,第一版几乎比《渴望》早了快十年,但是编剧各方面都强太多,以至于后来还有了两版改编剧、主题曲一直传唱到今天,

这个故事讲得有多好,编得有多妙,哑叔收养的行为有多容易理解,不用我重复介绍了,

能在两岸三地都引起轰动,在于该剧的广度和深度,澳门贵宾厅官方网站

广度在于人性共鸣,深度在于能引发深思——哑叔的老兵处境,阿美为何抗拒不了灯红酒绿的诱惑,逐利和亲情的抉择… 等等,从人物身上可以看到时代和历史,

我觉得这样的剧才称得上“里程碑”,

相比之下,渴望扁平了太多、太多

大众娱乐

.

.